atténuer et masquer les conséquences à long terme de la radioactivité sur l’écosystème et la population (4).

Flash info

- ITV MATINALE DU LUNDI 14 AOÛT 2023 AVEC MOUHAMED KANDJI

- MISSION CONJOINTE SENEGALO-MAURITANIEN DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITE MIXTE SENEGALO-MAURITANIEN POUR LE…

- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) : MOBILITE URBAINE DURABLE Après le TER, Le Bus Rapid…

- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) JOURNEE DU SENEGAL Les défis majeurs de la Contribution Déterminée Nationale…

- Urgence environnementale dans deux localités du Chili : 75 personnes intoxiquées, dont une majorité d’enfants, au dioxyde…

- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…

- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…

- Les projets d'extraction causent des dommages irréparables aux cultures, aux langues et aux vies autochtones

Baye Salla Mar

Une vaste opération de nettoyage lancée dimanche par le Chili après le déversement de 40.000 litres de pétrole sur la côte d’une île du sud du pays a permis de récupérer près d’un tiers de l’eau souillée, ont annoncé les autorités locales.

Le pétrole s’est déversé dans une zone réputée pour ses eaux parmi les plus pures de la planète et pour son riche écosystème marin, « une terrible nouvelle pour la Patagonie », a déploré le directeur pour le Chili de Greenpeace, Matias Asun. « C’est sans aucun doute une catastrophe environnementale, comme chaque déversement de produit chimique », a déclaré le militant.

Une réaction immédiate

L’incident s’est produit lors d’une opération de la compagnie CAP sur le terminal de l’île de Guarello, à 250 kilomètres au nord-ouest de Puerto Natales, dans l’extrême sud du Chili.

La marée noire a affecté « une zone du littoral » où « des vents violents, de plus de 100 km/h, ont contribué à la rétention [du pétrole] dans le secteur sud de la baie », a rapporté la marine militaire chilienne dans un communiqué. Les premières heures de l’opération de nettoyage ont permis de « récupérer environ 15.000 litres d’eau de mer souillée », ajoute la Marine.

Un patrouilleur a rejoint l’opération dimanche soir, et le matériel spécialisé dont il est équipé sera déployé lundi matin. Par ailleurs, un autre bâtiment doté de matériel et avec des biologistes à bord – affrété par la société à l’origine du déversement – renforcera lundi les unités déjà déployées par la marine. Un procureur va entamer les premières constatations pour « déterminer la cause de la marée noire, qui s’est produite depuis la terre jusqu’à la côte », selon la marine.

Les activités humaines contribuent au changement climatique en ce qu’elles transforment l’atmosphère terrestre en modifiant les quantités de gaz à effet de serre et d’aérosols (minuscules particules), et en altérant la nébulosité. Le plus important facteur déterminant connu est la combustion des combustibles fossiles qui dégagent du dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Les gaz à effet de serre, ainsi que les aérosols, affectent le climat en altérant le rayonnement solaire entrant et le rayonnement infrarouge (thermique) sortant, qui font partie de l’équilibre énergétique de la Terre. La modification de la densité ou des propriétés de ces gaz et particules dans l’atmosphère peut entraîner un réchauffement ou un refroidissement du système climatique. Depuis le début de la révolution industrielle (vers 1750), l’ensemble des activités humaines a provoqué le réchauffement du climat. L’impact anthropique sur le climat durant cette période excède de loin celui des processus naturels, tels que les éruptions solaires et volcaniques.

Gaz à effet de serre

Les activités humaines sont à l’origine de l’émission des quatre principaux gaz à effet de serre: le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et les halocarbures (groupe de gaz comprenant le fluor, le chlore et le brome). Ces gaz s’accumulent dans l’atmosphère avec une concentration croissante au fil du temps. La concentration de tous ces gaz s’est fortement accrue pendant l’ère industrielle (voir figure 1) et elle est entièrement imputable aux activités humaines.

- Le dioxyde de carbone a augmenté à cause de l’utilisation des combustibles fossiles dans les transports, le chauffage et la climatisation des bâtiments, ainsi que par les cimenteries et autres industries. Le déboisement dégage du CO2 et diminue son absorption par les plantes. Des processus naturels, tels que la décomposition des matières végétales, dégagent également du dioxyde de carbone.

- L’augmentation du méthane est aussi due à l’activité humaine dans les domaines de l’agriculture, de la distribution du gaz naturel et de l’enfouissement des déchets. Le méthane se dégage naturellement, entre autres, dans des zones humides. Du fait de la diminution des taux de croissance au cours des deux dernières décennies, les concentrations de méthane dans l’atmosphère sont restées stables.

- Les émissions d’oxyde nitreux peuvent également être de source anthropique : utilisation d’engrais et combustion de combustibles fossiles. Le N2O est aussi naturellement émis par les sols et les océans.

- Les concentrations accrues de halocarbures sont principalement dues à l’activité humaine, mais aussi, dans une mesure moindre, à des processus naturels. Les principaux gaz halocarbonés comprennent les chlorofluorocarbures (p. ex. les CFC- 11 et les CFC- 12), massivement utilisés dans le passé comme agents réfrigérants et dans d’autres procédés industriels, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive que leur présence dans l’atmosphère provoquait l’appauvrissement de l’ozone stratosphérique. La quantité des chlorofluorocarbures est en train de décroître suite aux réglementations internationales visant à protéger la couche d’ozone.

- L’ozone est un gaz à effet de serre qui est produit et détruit en permanence dans l’atmosphère par des réactions chimiques. Les activités humaines ont augmenté la concentration d’ozone dans la troposphère par des émanations de gaz tels que le monoxyde de carbone, les hydrocarbures ou l’oxyde d’azote, dont la réaction chimique produit de l’ozone. Comme mentionné ci-dessus, les halocarbures d’origine anthropique détruisent l’ozone stratosphérique et ont provoqué le trou d’ozone au-dessus de l’Antarctique.

- Le plus important et le plus répandu des gaz à effet de serre atmosphériques est la vapeur d’eau. Sa quantité dans l’atmosphère dépend peu de l’influence directe des activités humaines. Toutefois, en modifiant le climat, l’homme est potentiellement capable d’agir considérablement sur la vapeur d’eau de manière indirecte. Par exemple, une atmosphère plus chaude contiendra davantage de vapeur d’eau. Les activités humaines agissent également sur la vapeur d’eau en émettant du CH4, car le CH4 est chimiquement détruit dans la stratosphère en dégageant une faible quantité de vapeur d’eau.

- Les aérosols sont de minuscules particules présentes dans l’atmosphère, dont la dimension, la concentration et la composition chimique sont fortement sujettes à variation. Certains aérosols sont émis directement dans l’atmosphère, tandis que d’autres se forment à partir de composants émis. Les aérosols contiennent à la fois les composants naturels et les composants anthropiques. La combustion des combustibles fossiles et de la biomasse ont fait augmenter la quantité d’aérosols contenant des composés sulfureux, des composés organiques et du carbone noir (suie). Les activités humaines telles que les exploitations minières à ciel ouvert et autres processus industriels ont provoqué l’augmentation des poussières dans l’atmosphère. Les aérosols naturels comprennent la poussière minérale provenant de la surface de la terre, les aérosols du sel des océans, les émissions biogéniques des sols et des océans, ainsi que les sulfates et la poussière provenant d’éruptions volcaniques.

Encadré 1 : Qu’est-ce que le forçage radiatif ?

Qu’est-ce que le forçage radiatif ? L’influence de facteurs susceptibles de changer le climat, tels que les gaz à effet de serre, est souvent évaluée par rapport à son forçage radiatif. Le forçage radiatif mesure l’impact de certains facteurs affectant le climat sur l’équilibre énergétique du système couplé Terre/atmosphère. Le terme « radiatif » est utilisé du fait que ces facteurs modifient l’équilibre entre le rayonnement solaire entrant et les émissions de rayonnements infrarouges sortant de l’atmosphère. Cet équilibre radiatif contrôle la température à la surface de la planète. Le terme forçage est utilisé pour indiquer que l’équilibre radiatif de la Terre est en train d’être déstabilisé.

Le forçage radiatif est généralement quantifié comme « le taux de transfert d’énergie par unité surfacique du globe, mesuré dans les hautes couches de l’atmosphère », et il est exprimé en « watts par mètre carré » (W/m2, voir figure 2). Un forçage radiatif causé par un ou plusieurs facteurs est dit positif lorsqu’il entraîne un accroissement de l’énergie du système Terre/atmosphère et donc le réchauffement du système. Dans le cas inverse, un forçage radiatif est dit négatif lorsque l’énergie va en diminuant, ce qui entraîne le refroidissement du système. Les climatologues sont confrontés au problème ardu d’identifier tous les facteurs qui affectent le climat, ainsi que les mécanismes de forçage, de quantifier le forçage radiatif pour chaque facteur et d’évaluer la somme des forçages radiatifs pour un groupe de facteurs.

-

Forçage radiatif des facteurs affectés par les activités humaines

La figure 2 illustre l’influence de certains agents anthropiques sur le forçage radiatif. Les valeurs indiquent le forçage total par rapport au début de l’ère industrielle (vers 1750). Les forçages résultant de l’augmentation de tous les gaz à effet de serre, les mieux compris parmi ceux qui sont d’origine anthropique, sont positifs puisque chaque gaz absorbe le rayonnement infrarouge émis vers l’atmosphère. Parmi les augmentations des gaz à effet de serre, celle du CO2 a été la cause majeure du forçage au cours de cette période. L’augmentation de l’ozone troposphérique a également contribué au réchauffement, tandis que la diminution de l’ozone stratosphérique a contribué au refroidissement.

Les particules d’aérosols ont une influence directe sur le forçage radiatif car elles réfléchissent et absorbent le rayonnement solaire et les infrarouges dans l’atmosphère. Certains aérosols sont à l’origine de forçage positif, d’autres de forçage négatif. Le forçage radiatif direct, pour l’ensemble des aérosols, est négatif. Les aérosols sont également la cause indirecte d’un forçage radiatif négatif en ce qu’ils modifient les propriétés des nuages.

Depuis de début de l’ère industrielle, les activités humaines ont altéré la nature de la végétation, notamment par des modifications apportées aux terres cultivées, aux pâturages et aux forêts. Elles ont également modifié les propriétés réfléchissantes de la glace et de la neige. Dans l’ensemble, on peut affirmer que, de nos jours, la surface de la Terre réfléchit davantage le rayonnement solaire en réponse à l’activité humaine. Il en résulte un forçage négatif.

Les avions laissent derrière eux des trainées persistantes de condensation (les « cotras ») au-dessus des zones suffisamment froides et humides. Les cotras sont une sorte de cirrus qui réfléchit les rayons du soleil et absorbe les infrarouges. Les traînées de condensation résultant du trafic aérien à l’échelle planétaire ont fait augmenter la nébulosité et sont la cause probable de légers forçages radiatifs positifs.

Forçage radiatif d’origine naturelle

Le forçage naturel est produit par des changements du rayonnement solaire ou par des éruptions volcaniques. L’activité solaire s’est progressivement renforcée au cours de l’ère industrielle, provoquant un léger forçage radiatif positif (voir figure 2). A cela s’ajoutent les changements cycliques dans le rayonnement solaire, dont la périodicité type est de 11 ans. L’énergie solaire chauffe directement le système climatique et peut également affecter la concentration de certains gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère, tels que l’ozone stratosphérique. Les éruptions volcaniques explosives peuvent générer un forçage négatif de courte durée (2-3 ans) en augmentant temporairement la quantité d’aérosols sulfatés dans la stratosphère. La dernière éruption importante ayant eu lieu en 1991 (Mont Pinatubo), il n’y a pas actuellement d’aérosols volcaniques dans la stratosphère.

Les variations dans les estimations du forçage radiatif entre le moment présent et le début de l’ère industrielle imputable aux changements dans le rayonnement solaire et aux éruptions volcaniques sont très faibles si on les compare avec variations du forçage radiatif d’origine vraisemblablement anthropique. En conséquence, dans notre atmosphère actuelle, le forçage radiatif anthropique influence plus le changement climatique, tant présent que futur, que le forçage radiatif estimé qui résulte des variations que connaissent les mécanismes naturels.que connaissent les mécanismes naturels.

Produite par la chaîne américaine HBO et la britannique Sky pour un budget de 250 millions de dollars, la minisérie Chernobyl met en scène les séquences-clés de l’accident nucléaire d’avril 1986 à Tchernobyl, en République socialiste soviétique d’Ukraine, et sa gestion par les autorités soviétiques. Bijoux visuels, ses cinq épisodes édifiants ont connu un succès inattendu dans de nombreux pays, dont la France. Le spectateur vit de près l’explosion du réacteur numéro 4 dans la nuit du 25 au 26 avril, le halo bleu des rayonnements ionisants au-dessus de la centrale éventrée ou l’effet de la radioactivité sur le corps des pompiers.

Hormis l’étalonnage désaturé des images qui jette une lumière blafarde sur l’écran, les marqueurs de l’imaginaire occidental projeté sur l’Union soviétique restent parcimonieux dans les décors et les costumes, qui collent au plus près à la réalité. Les scènes extérieures ont été tournées en Lituanie, dans une centrale désactivée, du même modèle que celle qui a explosé, et dans un quartier d’habitation de la même époque. L’effet de réalisme est accentué par l’insertion d’archives audiovisuelles authentiques (images de journaux télévisés, message d’évacuation de la ville de Prypiat) ou d’anecdotes véridiques (le goût métallique que la radioactivité laisse sur la langue).

Si l’efficacité du scénario et la force crue des images permettent d’impliquer pleinement le spectateur, la grande liberté prise avec les faits détourne son attention des questions posées encore aujourd’hui par cette catastrophe. Le scénariste Craig Mazin assume d’ailleurs pleinement son choix : « Le sujet de Chernobyl n’est pas “l’énergie nucléaire est dangereuse”, car ce n’est pas le cas en Occident, où elle est très sûre (1). » Ce postulat brouille la frontière entre le documentaire, dont la série s’approche dans la forme, et le film d’espionnage romancé, qu’elle rappelle sur le fond. On est aussi parfois davantage dans une adaptation du roman de George Orwell 1984 que dans une reconstitution historique : personnage-robot, surveillance permanente, peur du supérieur plus forte que celle de l’atome... Le manichéisme est à l’œuvre, avec d’un côté les gentils mettant leur vie en péril pour déjouer un désastre pire encore qui rendrait tout le continent inhabitable — les scientifiques et les centaines de milliers de liquidateurs — et de l’autre les méchants — ingénieurs ou responsables du parti communiste — dont l’arrogance et l’imprévision ont conduit un pays au bord du gouffre. Les catastrophes de 1979 à Three Mile Island (États-Unis) ou de 2011 à Fukushima (Japon) ont pourtant largement démontré que les

systèmes administrés n’avaient pas le monopole de l’incurie dans la gestion d’une industrie aussi complexe, ni celui du désarroi devant un accident technologique de cette ampleur.

Omniprésent en arrière-plan de la série, le KGB surveille les scientifiques de la commission gouvernementale, en particulier son rapporteur Valeri Legassov, pour éviter les fuites. Le scénario s’éloigne pourtant beaucoup du « testament » laissé par Legassov au moment de son suicide, deux ans après le drame. Au contraire, M. Mikhaïl Gorbatchev a expliqué avoir mobilisé les services secrets pour... obtenir les informations fiables qu’il n’obtenait pas en tant que secrétaire général du Comité central du Parti communiste (2).

La réalisation de Johan Renck focalise le regard du spectateur sur les personnages qui incarnent le mensonge d’État. Mais on ne saura rien des pressions exercées par les pays occidentaux et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), qui, après avoir critiqué les autorités soviétiques pour leur rétention d’information, firent en sorte qu’elles minimisent le nombre de victimes (3). Longtemps après l’effondrement du régime, un documentaire sur « le monde d’après » montre que les instances internationales de contrôle comme les autorités locales s’accordent toujours pour

Julien Baldassarra/MONDE DIPLOMATIQUE

C’est un nouvel exemple des très lourdes conséquences que pourraient provoquer quelques dixièmes de degrés supplémentaires. Des chercheurs américains ont modéliséles conséquences du réchauffement climatique pour l'éconnomie, le niveau et le taux de croissance du PIB mondial, selon quatre scénarios (+ 1,5°C, + 2°C, + 3°C et + 4°C supplémentaires à la fin du siècle). Leurs conclusions, controversées, se chiffrent en dizaines de milliers de milliards de dollars. Une façon de rappeler, de façon très pragmatique, que l’inaction coûtera bien plus cher que les investissements encore beaucoup trop timorées pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

L’accord de Paris, en vigueur depuis le 4 novembre 2016, engage l’ensemble des États du monde à limiter le réchauffement climatique « nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels » et à poursuivre « l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5°C ». Le niveau actuel des engagements de réduction de gaz à effet de serre nous projette cependant vers un réchauffement de 3°C en 2100 et, si ces promesses ne sont pas tenues, nous pourrions même atteindre une élévation des température de plus de 4°C, selon l’ONU Environnement. Et le retrait des Etats-Unis de l’Accord ne risque pas d’améliorer les chances, déjà très faibles, de respecter l’objectif des 2°C.

Les scientifiques alertent depuis longtemps sur les conséquences humaines et écologiques catastrophiques d’un réchauffement non maîtrisé. Mais les conséquences économiques sont beaucoup moins étudiées, notent dans la revue Nature des chercheurs de Stanford (Californie). Dans une étude publiée le 23 mai, ces derniers ont donc modélisé et chiffré les dégâts et les coûts du réchauffement pour l’économie mondiale, en fonction de quatre scénarios.

20 000 milliards de dollars pour 0,5°C

Selon les chercheurs, limiter le réchauffement à 1,5 °C au lieu de 2°C aurait 60 % de chances de limiter les dégâts au point de permettre la création de plus de 20 000 milliards de dollars de richesses supplémentaires d’ici la fin du siècle. « Nous estimons également que 71 % des pays - représentant 90 % de la population mondiale - ont plus de 75 % de chances de subir moins de dégâts économiques à 1,5°C, les pays les plus pauvres étant les plus bénéficiaires », précisent les auteurs.

Dans le détail, les pays chauds et riches, comme le Qatar, le Koweït ou l’Arabie saoudite, seraient les plus avantagés par cette limitation du réchauffement, avec un PIB accru d’environ 20 %, explique Le Temps, qui a pu interroger les chercheurs. Les pays le plus vulnérables, mais aussi de grandes puissances comme les Etats-Unis, la Chine ou l’Inde seraient aussi gagnants. Les pays « froids », en revanche, comme la Russie, la Norvège ou la Grande-Bretagne, pourraient perdre beaucoup à moins se réchauffer.

La production par habitant chuterait de 30 % en 2100 en cas de réchauffement de 4°C

« Nous avons trouvé que les baisses de la production économique mondiale étaient considérablement plus grandes au-delà des 2°C », préviennent toutefois les chercheurs. En cas de réchauffement compris entre 2,5°C et 3°C, la production par habitant chuterait de 15 à 25 % en 2100, par rapport à son niveau dans un monde qui ne dépasserait pas les températures atteintes dans les années 2000. La chute atteindrait même 30 % en cas de réchauffement de 4°C.

Pour obtenir ces résultats, les scientifiques ont modélisé l’impact qu’ont eu les changements de températures sur le produit intérieur brut de 165 pays entre 1960 et 2010. Ils ont ensuite appliqué leur modèle aux décennies à venir jusqu’en 2100, un calcul combiné aux projections socio-économiques existantes pour le XXIe siècle.

Des projections imparfaites

Cette méthodologie a suscité plusieurs critiques, dont le journal Nature se fait lui-même le relai. En extrapolant pour le futur la relation passée entre PIB et température, le modèle ne tient pas compte d'éventuelles innovations de rupture, par exemple le développement de nouvelles cultures résistantes aux sécheresses, ce qui réduirait considérablement les dommages attendus. « Le changement climatique va entraîner une redistribution planétaire de l’activité économique, qui engendrera une redistribution des flux économiques internationaux. De tels effets sont impossibles à quantifier sérieusement et pourraient avoir un impact massif sur les dégâts attendus », souligne en outre Maximilian Auffhammer, professeur à l’université de Californie, à Berkeley.

D’un autre côté, en se limitant à un indicateur économique tel que le PIB, l’impact du réchauffement pourrait être sous-estimé par les chercheurs. « Ces estimations seraient plus importantes encore si les bénéfices non marchands de la réduction des énergies fossiles - par exemple pour la santé humaine et les écosystèmes - étaient pris en compte », note ainsi Wolfram Schlenker, professeur de la School of International and Public Affairs et de la Earth Institute Faculty de l’université de Columbia.« Brûler des énergies fossiles revient à signer des chèques que notre économie ne peut pas se permettre d’encaisser » « Comme tous les modèles, ces projections économiques seront débattues, travaillées et finalement améliorées », écrit Nature, qui appelle dans son éditorial à la réalisation de nouvelles études pour renforcer ces résultats. « En attendant, les arguments en faveur de l’action contre les gaz à effet de serre, déjà nombreux et variés, s’en trouvent encore un peu plus renforcés. Brûler des énergies fossiles revient à signer des chèques que notre économie ne peut pas se permettre d’encaisser », conclut le journal.

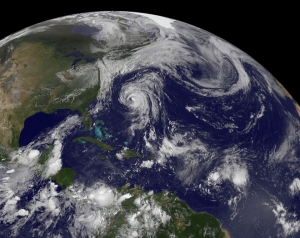

Image à la une : Quatre cyclones tropicaux vus depuis l'espace en 2011. (cc) NASA Goddard Space Flight Center USBEK ET RICA

A l'instar de l'Indonésie cette semaine, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est, lassés d'être la décharge des grands pays développés, ont décidé de renvoyer des conteneurs vers leur pays d'origine, dans le sillage de la Chine qui a bloqué en 2018 les importations de déchets plastiques.

- Chine -

Le 1er janvier 2018, la Chine, qui a longtemps accepté les déchets plastiques du monde entier, bloque l'importation de 24 catégories de déchets solides, dont certains plastiques, papiers et textiles. Le gouvernement avance des motifs écologiques.

Cette décision, qui a suscité le chaos sur le marché mondial du recyclage, a obligé les pays développés à trouver de nouvelles destinations pour leurs déchets de "mauvaise qualité et à faible valeur", voire tout simplement "non recyclables", selon un récent rapport du réseau d'ONG Alliance globale pour les alternatives à l'incinération (GAIA).

D'énormes quantités ont été réacheminées vers l'Asie du Sud-Est où les capacités de recyclage sont limitées.

- Malaisie -

Fin mai 2019, la Malaisie, qui autorise l'importation de déchets plastiques propres et homogènes, annonce retourner à l'envoyeur 450 tonnes de plastique contaminé provenant d'Australie, du Bangladesh, du Canada, de Chine, du Japon, d'Arabie saoudite et des Etats-Unis.

- Philippines -

Fin juin, un cargo transportant 69 conteneurs de déchets entreposés pendant six ans aux Philippines est renvoyé au Canada, épilogue d'un vif contentieux entre les deux pays.

Le conflit entre Ottawa et Manille remonte aux années 2013-2014, après l'envoi par une société canadienne de conteneurs étiquetés comme contenant des déchets plastiques recyclables, en réalité des déchets de toutes sortes, dont certains en décomposition, notamment des ordures ménagères et des couches.

Une partie de cette cargaison avait été traitée sur place, mais l'essentiel pourrissait dans des ports philippins.

- Cambodge -

Mi-juillet, le Cambodge annonce le renvoi vers les Etats-Unis et le Canada de 1.600 tonnes de déchets plastiques illégaux découverts lors d'une opération de contrôle sur le port de Sihanoukville (sud).

Soixante-dix conteneurs étaient en provenance des Etats-Unis et 13 du Canada.

- Sri Lanka -

Fin juillet, la douane du Sri Lanka ordonne le renvoi en Grande-Bretagne de 111 conteneurs abandonnés sur le port de Colombo depuis près de deux ans, chargés de déchets biomédicaux d'hôpitaux et morgues illégalement importés, dont la puanteur a alerté les autorités.

L'importateur sri-lankais les avait présentés comme transportant des déchets destinés au recyclage. Leur cargaison réelle - notamment des organes humains - n'avait pas été déclarée et violait les lois internationales sur le transport de déchets dangereux, selon les autorités.

Au total, 241 conteneurs litigieux avaient été importés. 130 d'entre eux ont été emmenés dans une zone franche à proximité du port où ils traînent toujours, contaminant l'eau et l'air de la zone.

- Indonésie -

Mi-juin, Jakarta renvoie cinq conteneurs de déchets aux Etats-Unis.

Début juillet, les autorités indonésiennes annoncent que 210 tonnes de déchets non conformes seront renvoyés en Australie, leur pays d'origine. Huit conteneurs, qui devaient ne contenir que des papiers recyclables, sont saisis à Surabaya, la deuxième ville du pays. Les autorités y ont trouvé des bouteilles en plastique, des emballages, des couches usagées, des déchets électroniques et des canettes.

Le 29, l'Indonésie renvoie vers la France et Hong Kong sept conteneurs de déchets illégalement importés, renfermant des déchets ménagers et plastiques ainsi que des matériaux dangereux en violation des règles d'importation, selon les douanes de l'île de Batam, située en face de Singapour.

Les autorités attendent les autorisations de réexpédier 42 autres conteneurs de déchets vers les Etats-Unis, l'Australie et l'Allemagne.

© 2019 AFP

Ce Mercredi 18 juillet 2019, le Fond vert Climat a tenu un atelier de sensibilisation sur les possibilités de financement et le lancement du programme pays à l’Hotel Good Rade Dakar. Occasion pour les acteurs de revenir sur les modalités d’accès aux capitaux climatiques.

Cette rencontre entre le Fond vert Climat et les parties prenantes a été l’occasion pour le représentant du Comité national sur les changements climatiques (COMNACC) Mbaye DIAGNE, de revenir sur les modalités d’accès aux financements et estime que : « Les pays en développement vont bénéficier d’une enveloppe de 100 milliard à partir de 2020 dans le domaine de l’atténuation. Ce qui passe par des programmes pays qui identifient les grands axes de priorité. Tache qu’effectue le centre de suivi écologique qui est « l’unique entité accrédité », selon les propos de M.DIAGNE.

« Pour la promotion des mécanismes d’adaptation, celle-ci implique une bonne connaissance des priorités et un engagement du secteur privé. » soutient le représentant du Fond Vert Climat, Moussa Diadhiou. Et se justifie, par la vulnérabilité du Sénégal face au changement climatique. Ainsi des projets, tels que, la restauration des terres salées, la résilience face aux inondations urbaines de Dakar, les fermes « Natagué », ont été passés en revue,par Aissata SALL du centre de suivi écologique (CSE).

La communication, a pris fin sur une présentation du manuel de procédure par Madeleine Diouf SARR, déroulant les impacts attendus dans les 10 (dix) ans à venir, avant de revenir plus en détails sur le programme pays qui est arrimé au Plan Sénégal émergent PSE.

Quoidevert.

De nouvelles données sur le réchauffement à la surface des océans depuis l’ère préindustrielle changent la donne sur le temps qu’il nous reste pour rester sous la barre des 1,5°C de réchauffement planétaire établi par l’Accord de Paris. Notre budget carbone pourrait se trouver amputer d’un tiers rendant l’objectif de plus en plus impossible à atteindre. Certains chercheurs s’interrogent sur le sens de ces chiffres et appellent à se focaliser davantage sur les impacts.

Le temps qu'il nous reste avant de franchir la barre d'un réchauffement planétaire de +1,5°C vient de se réduire de trois ans. C'est ce qu'il ressort d'une mise à jour de données sur le réchauffement des océans par le Met Office britannique, le service national britannique de météorologie, et relayées par Carbon Brief (1). Selon cette étude, les températures à la surface de l’eau ont augmenté de 0,1°C par rapport à ce qui avait été observé depuis la fin de l’ère pré-industrielle.

Çela peut sembler faible à première vue, mais ces 130 milliards de tonnes d'équivalent CO2 nouvellement calculées pourraient amputer le budget carbone restant de 24 % à 33 % dans une trajectoire 1,5°C, estiment les analystes britanniques. Cela signifie que les émissions de CO2 que nous pouvons émettre pour contenir la hausse des températures sous la barre d’1,5°C (notre "budget carbone") ne serait plus d’une durée de 9 à 13 ans mais de 6 à 10 ans. Ce qui "rend potentiellement l’objectif encore plus difficile à atteindre", prévient Carbon Brief.

Les impacts plus importants que les données

Ce dixième de degré de réchauffement supplémentaire observé à la surface des océans représente une hausse de 13 % par rapport à ce qui avait été mesuré jusqu’alors . Cette donnée est essentielle pour calculer la température globale car les océans représentent les deux tiers de la surface de la Terre et jouent un rôle primordial dans le stockage de CO2. Ainsi, Carbon Brief estime que cet ajustement provoque une augmentation de la température globale d’environ 0,06°C, soit environ 6 % du réchauffement climatique estimé depuis la période préindustrielle.

Cela change-t-il finalement le message sur l’urgence climatique ? Pas vraiment. "La question clé pour les décideurs n'est pas de savoir si ces données actualisées donnent un nombre légèrement différent d'avant, mais si cela modifie fondamentalement l'évaluation du risque avec un réchauffement de 1,5°C, seuil choisi dans l'Accord de Paris", explique le Dr Joeri Rogelj de l’Imperial College de Londres, cité par Carbon Brief.

"Nous avons suggéré aux scientifiques de toujours fournir une traduction pour aider les décideurs, car sinon, les mises à jour futures risquent de comparer des pommes avec des oranges. Les pays les plus vulnérables qui ressentiront l'impact le plus fort ne sont pas obsédés par le nombre réel d'objectifs de température. Ils sont obsédés par les impacts climatiques prévus et qu’ils essaient d’éviter", poursuit le chercheur. Et ce qui est certain, c’est que l’urgence climatique est belle et bien réelle.

Alors que l'air que nous respirons a été classé comme un cancérogène certain par le Centre International de Recherche sur le Cancer[1], l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) vient de publier de nouvelles estimations catastrophiques sur la mortalité engendrée par ce fléau directement imputable aux activités humaines. Aujourd'hui, la pollution de l'air est devenu le principal risque environnemental pour la santé dans le monde, tuant plus de 7 millions de personnes chaque année...

Les précédentes estimations sur la mortalité engendrée par la pollution atmosphérique faisaient état de 2,3 millions de décès dans le monde dont 400 000 en Europe et 40 000 en France, selon l'OMS, la Commission Européenne et le Ministère du Développement Durable français. Dans les villes d'Asie, la Commission Economique et Sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), considère que la pollution atmosphérique est responsable de près de 500 000 décès prématurés. Des données revues fortement à la hausse par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui indique que près de 7 millions de personnes sont décédées prématurément en 2012 – une sur huit au niveau mondial – du fait de l'exposition à la pollution de l'air. Ces nouvelles estimations représentent plus du double des données précédentes et confirment que la pollution de l'air est désormais le principal risque environnemental pour la santé dans le monde.

Les pays à revenus faibles ou intermédiaires des Régions OMS de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental sont ceux qui ont enregistré la charge la plus lourde liée à la pollution de l'air en 2012, avec un total de 5,1 millions de morts. Notons qu'en Europe, la pollution de l'air tue près de 600 000 personnes, rapportée au nombre d'habitants c'est plus de trois fois la mortalité enregistrée en Amérique du Nord.

- Magazines

- Communiqués

- Plus lus

| CONTACTEZ-NOUS |

|

QUOI DE VERT, le Magazine du Développement Durable Adresse : Villa numéro 166 Gouye Salam ll - DTK Dakar - Sénégal TEL : 77 646 77 49 / 77 447 06 54 Email : redaction@quoidevert.org ; quoidevert@gmail.com

|

![[SCIENCE] L’OBJECTIF 1,5°C DE PLUS EN PLUS DIFFICILE À ATTEINDRE, SELON DE NOUVELLES ESTIMATIONS](/media/k2/items/cache/938a195f8810cb9b31c6503221891897_Generic.jpg)