Flash info

- ITV MATINALE DU LUNDI 14 AOÛT 2023 AVEC MOUHAMED KANDJI

- MISSION CONJOINTE SENEGALO-MAURITANIEN DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITE MIXTE SENEGALO-MAURITANIEN POUR LE…

- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) : MOBILITE URBAINE DURABLE Après le TER, Le Bus Rapid…

- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) JOURNEE DU SENEGAL Les défis majeurs de la Contribution Déterminée Nationale…

- Urgence environnementale dans deux localités du Chili : 75 personnes intoxiquées, dont une majorité d’enfants, au dioxyde…

- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…

- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…

- Les projets d'extraction causent des dommages irréparables aux cultures, aux langues et aux vies autochtones

Baye Salla Mar

C’est une des plus grandes énigmes de l’astronomie moderne : toutes nos observations du cosmos montrent que les étoiles et les galaxies s’éloignent plus vite les unes des autres que ne le prédisent les meilleurs modèles cosmologiques. Cela fait maintenant plusieurs années que l’existence de ce mystère est avérée, et certains chercheurs vont jusqu’à affirmer qu’une crise se profile à l’horizon dans le domaine de la cosmologie.

Pour tenter d’élucider cette énigme, un groupe de chercheurs a récemment compilé un ensemble de données massif et inédit tiré du télescope spatial Hubble. Leur conclusion : il y a une chance sur un million que l’écart qu’ils ont identifié soit une coïncidence. Autrement dit, il n’a jamais paru si évident qu’un ingrédient fondamental du cosmos (ou l’effet d’un des ingrédients connus) manquait à l’appel.

« L’Univers nous fait beaucoup de surprises, et c’est une bonne chose car cela nous aide à apprendre », commente Adam Riess, astronome de l’Université Johns-Hopkins qui a supervisé les dernières recherches en date sur cette anomalie.

Cette énigme est également connue sous le nom de « tension de Hubble », du nom du célèbre astronome Edwin Hubble. En 1929, celui-ci s’est aperçu que plus une galaxie est éloignée de nous, plus sa vitesse de fuite est élevée. Cette observation a ouvert la voie à notre modèle cosmologique actuel selon lequel l’Univers est en expansion depuis le Big Bang.

Les chercheurs emploient deux méthodes pour mesurer le taux d’expansion de l’Univers : soit ils mesurent directement la distance qui nous sépare d’étoiles voisines, soit ils se reportent au fond diffus cosmologique (CMB), le plus ancien rayonnement à nous parvenir. Ces deux approches permettent de tester la vision que nous avons de l’Univers et de ses plus de 13 milliards d’années d’histoire cosmique. Ce type de recherches a également permis de faire émerger des ingrédients cosmiques cruciaux comme « l’énergie noire », la force mystérieuse qui serait à l’origine de l’accélération de l’expansion de l’Univers.

Le rapport 2021 sur le financement du développement durable indique que l'économie mondiale a connu la pire récession depuis 90 ans, les segments les plus vulnérables de la société étant touchés de manière disproportionnée. Selon l'ONU, quelque 114 millions d'emplois ont été perdus et 120 millions de personnes sont retombées dans l'extrême pauvreté.

Dans une déclaration, la Vice-Secrétaire générale des Nations Unies, Amina Mohammed, a déclaré que la pandémie prouvait que « les catastrophes ne respectent pas les frontières nationales ».

Selon elle, « un monde divergent est une catastrophe pour tous » et « il est moralement juste et dans l'intérêt économique de tous d'aider les pays en développement à surmonter cette crise ».

La recherche montre comment la réponse inégale à la pandémie a amplifié d'énormes disparités et injustices au sein des pays et entre eux.

Au total, quelque 16.000 milliards de dollars ont été investis pour combattre les pires effets de la crise, mais moins de 20% de cette somme a été dépensée dans les pays en développement. En janvier de cette année, seuls neuf des 38 pays ayant mené des campagnes de vaccination contre le Covid-19 étaient des pays développés.

Risque élevé

Environ la moitié des Pays les moins avancés (PMA) et des autres pays à faible revenu présentaient un risque élevé de surendettement avant la crise. Aujourd'hui, la baisse des recettes fiscales a fait exploser les niveaux d'endettement.

Selon le rapport, la situation dans les pays les plus pauvres du monde est très préoccupante. Dans ces États membres, la réalisation des objectifs de développement durable pourrait prendre dix ans de plus que prévu.

Le document comprend des recommandations concrètes, appelant à une action immédiate des gouvernements.

L'une des propositions consiste à financer intégralement l'Accélérateur d'accès aux outils contre la Covid-19, qui a encore besoin de 20 milliards de dollars supplémentaires pour 2021. En outre, les pays devraient respecter l'engagement de 0,7% d'aide publique au développement et créer de nouveaux financements pour les pays en développement. Les États peuvent également soutenir l'allègement de la dette de ces mêmes pays.

La dégradation de l'environnement permet aux groupes armés d'étendre leur influence et de manipuler les ressources à leur avantage, a déclaré jeudi le chef de l'ONU au Conseil de sécurité, soulignant que les initiatives de prévention des conflits doivent tenir compte des risques climatiques.

En Irak et en Syrie, le groupe terroriste Daesh, également connu sous le nom d'EIIL, a exploité les pénuries d'eau et pris le contrôle des infrastructures hydrauliques pour imposer sa volonté aux communautés, tandis qu'en Somalie, la production de charbon de bois constitue une source de revenus pour Al-Shaabab, Secrétaire général de l' ONU António Guterres a expliqué lors d'un débat sur la sécurité, dans le contexte du terrorisme et du changement climatique.

« Le changement climatique n'est pas la source de tous les maux, mais il a un effet multiplicateur et est un facteur aggravant d'instabilité, de conflit et de terrorisme », a-t-il déclaré, exhortant les 15 membres du Conseil à relever ces défis dans une « matière intégrée » pour créer un « cercle vertueux de paix, de résilience et de développement durable ».

Guterres a rappelé qu'actuellement les régions les plus vulnérables au changement climatique souffrent aussi largement de l'insécurité, de la pauvreté, de la faiblesse de la gouvernance et du fléau du terrorisme.

« Les impacts climatiques aggravent les conflits et exacerbent la fragilité… Lorsque la perte des moyens de subsistance laisse les populations dans le désespoir, les promesses de protection, de revenus et de justice - derrière lesquelles les terroristes cachent parfois leurs véritables desseins - deviennent plus attrayantes », a-t-il souligné.

Par exemple, a-t-il ajouté, dans la région du bassin du lac Tchad, Boko Haram a pu recruter de nouvelles recrues, notamment au sein des communautés locales désabusées par le manque d'opportunités économiques et d'accès aux ressources essentielles.

Trois experts sénégalais de la direction de la prévision et des études économiques ont mené une étude sur l’impact des revues provenant de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie sénégalaise. Il s’agit de Diabel Diop, Babacar Diagne et Arona Bâ.

Ladite étude révèle que « les prévisions sur le moyen terme, intégrant la production du pétrole et du gaz dans la branche des activités extractives, tablent sur une croissance économique de 11, 5 % en 2023, contre 5,5 % en 2022, soit un gain de 5,7 % de pourcentage (Scénario de base) », lit-on dans le résumé du document.

Selon les informations fournies par « Enquête », c’est une étude qui s’inscrit dans ce contexte spécifique d'étude et d'analyse avec comme objectif principal de mesurer l’impact des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières sur l’économie sénégalaise.

A en croire ces experts, un modèle d’équilibre général calculable dynamique inter temporel est utilisé pour réaliser les simulations en tenant compte des recettes provenant des trois projets en cours de développement, en l’occurrence GTA, Sangomar et Yakaar-Teranga.

Au Sénégal, les activités d’exploration-production des hydrocarbures, qui constituent l’amont pétrolier, sont menées sur toute l’étendue du bassin sédimentaire sénégalais. Ce dernier fait partie du vaste Bassin Ouest Africain appelé Bassin MSGBC (Mauritanie – Sénégal – Gambie – Bissau – Conakry).

Historique

Les traces de bitume rencontrées dans les calcaires en 1917 et les indices de gaz et d’huiles retrouvés dans un forage d’eau en 1932 aux environs de Dakar sont les premières références connues d’hydrocarbures au Sénégal.

Les véritables recherches débutent en 1952 sous l’égide du Bureau de Recherches Pétrolières (BRP). Ainsi, entre 1952 et 1977, 122 puits d’exploration furent forés en onshore par la Société Africaine des Pétroles (SAP) et la Compagnie des Pétroles Total Afrique de l’Ouest (COPETAO).

Après une certaine accalmie des activités de recherche, un regain est constaté entre 1966 et 1979 avec 29 puits d’exploration forés par les compagnies COPETAO, ESSO et TOTAL TEXAS GULF, principalement en offshore.

Le second choc pétrolier de 1979 entraînera une nouvelle baisse des activités et, pour relancer la recherche au Sénégal, l’Etat décide de créer la Société des Pétroles du Sénégal, « PETROSEN », en 1981. Depuis, 53 puits d’exploration, d’évaluation et de production ont été forés aussi bien en offshore qu’en onshore (Source PETROSEN, 2019). Les plus récents sont localisés dans la zone de Gadiaga/Sadiaratou o๠du gaz naturel est produit de 1997 à nos jours, ainsi qu’au niveau des blocs de Sangomar offshore profond, Saint Louis offshore profond et Cayar offshore profond à PETROSEN et ses partenaires ont découvert du pétrole et du gaz naturel entre 2014 et 2018.

L'addiction de l'humanité, vieille de plusieurs décennies, au plastique jetable, des pailles aux sacs à provisions, étouffe les rivières et les mers du monde, menace la faune et la flore et contamine la chaîne alimentaire. La pandémie de COVID-19 n'a fait qu'aggraver ce problème, car l'utilisation de masques, gants et autres équipements de protection individuelle (EPI) jetables monte en flèche.

Le rapport "From Pollution to Solution" (De la pollution à la solution) publié par le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) montre que les fuites de pollution plastique dans les écosystèmes aquatiques ont fortement augmenté ces dernières années et devraient plus que doubler d'ici à 2030, avec des conséquences désastreuses pour la santé humaine, l'économie mondiale, la biodiversité et le climat.

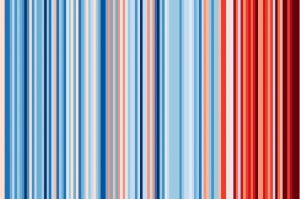

Des rayures, allant du bleu au rouge, représentant l'évolution des températures en France de 1899 à aujourd'hui. Voilà le graphique simple et terrifiant que le climatologue Ed Hawkins a répliqué dans toutes les régions du globe à l'occasion du solstice d'été le 21 juin. Les scientifiques et météorologues du monde entier ont ainsi "montré leurs rayures" sur les réseaux sociaux (#ShowYourStripes). Une campagne de sensibilisation qui montre, en un coup d'œil, les effets du changement climatique.

#ShowYourStripes. "Montrez vos rayures", en français. C’est sous ce mot-clé que, le 21 juin, jour du solstice d’été, des centaines de scientifiques et météorologues ont publié des images de rayures. Mais pas n’importe lesquelles. Celles qui montrent à quel point les régions du monde se réchauffent sous l'effet du changement climatique. Du bleu au rouge ces rayures, plus ou moins épaisses, reflètent l’augmentation des températures des années 1860 à aujourd’hui. Elles sont l’œuvre du climatologue Ed Hawkins, auteur principal du sixième rapport du GIEC sur l’évolution du climat, qui lance ici la quatrième édition de cette campagne visuelle.

"Les Warming Stripes (bandes chauffantes, Ndr) sont un moyen simple et convaincant de visualiser que le monde se réchauffe et que chaque pays se réchauffe. Les graphiques peuvent aider à lancer des conversations locales sur les risques croissants du changement climatique où que vous habitiez, et les actions nécessaires pour éviter les pires conséquences", écrit le professeur Ed Hawkins.

Alors que les pays du monde entier doivent se rejoindre en novembre prochain pour la COP26, ces "warning stripes" se veulent un signal d’alarme. Rappelons que les pays signataires de l’Accord de Paris n’ont plus que quelques mois pour soumettre leurs nouvelles ambitions climatiques revues à la hausse. Or un premier bilan dressé par l’ONU et se basant sur les Contributions déterminées au niveau national (CND), montre que malgré la hausse des objectifs de 75 pays, le recul des émissions de gaz à effet de serre ne sera que de 1 % en 2030. Le GIEC préconise une réduction de 45 % des émissions GES d’ici 10 ans.

NOV

- Magazines

- Communiqués

- Plus lus

| CONTACTEZ-NOUS |

|

QUOI DE VERT, le Magazine du Développement Durable Adresse : Villa numéro 166 Gouye Salam ll - DTK Dakar - Sénégal TEL : 77 646 77 49 / 77 447 06 54 Email : redaction@quoidevert.org ; quoidevert@gmail.com

|