Flash info

- ITV MATINALE DU LUNDI 14 AOÛT 2023 AVEC MOUHAMED KANDJI

- MISSION CONJOINTE SENEGALO-MAURITANIEN DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE D’UN COMITE MIXTE SENEGALO-MAURITANIEN POUR LE…

- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) : MOBILITE URBAINE DURABLE Après le TER, Le Bus Rapid…

- COP 27 EGYPTE (SHARM EL CHEIKH) JOURNEE DU SENEGAL Les défis majeurs de la Contribution Déterminée Nationale…

- Urgence environnementale dans deux localités du Chili : 75 personnes intoxiquées, dont une majorité d’enfants, au dioxyde…

- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…

- Les pays les moins avancés réclament des réductions d'émissions et des moyens financiers pour faire face aux…

- Les projets d'extraction causent des dommages irréparables aux cultures, aux langues et aux vies autochtones

Baye Salla Mar

La négociation collective a joué un rôle important dans l'atténuation de l'impact de la crise COVID-19 sur l'emploi et les revenus, contribuant à amortir certains des effets sur les inégalités tout en renforçant la résilience des entreprises et des marchés du travail en soutenant la continuité de l'activité économique, explique l'étude.

L'adaptation des mesures de santé publique sur le lieu de travail et le renforcement de la sécurité et de la santé au travail (SST), ainsi que les congés de maladie payés et les prestations de soins de santé prévus dans de nombreuses conventions collectives, ont contribué à protéger des millions de travailleurs.

Les conventions collectives signées pour faciliter le télétravail dans le cadre du COVID-19 évoluent vers des cadres de travail communs plus durables pour des pratiques hybrides et de télétravail décentes. Elles abordent des questions telles que les changements dans l'organisation du travail, la formation adéquate et les coûts liés au télétravail. Certaines traitent de la cybersécurité et de la protection des données.

“La négociation collective a joué un rôle crucial pendant la pandémie en forgeant la résilience en vue de protéger les travailleurs et les entreprises, de garantir la continuité des activités et de sauver des emplois et des revenus" Guy Ryder, Director général de l'OIT

Un certain nombre d'accords «re-réglementent» le temps de travail, en instituant des périodes de repos par le biais d'un droit à la déconnexion, en fixant les jours et les heures où un employé doit être joignable d'une part, et en augmentant l'autonomie et le contrôle des travailleurs sur leurs horaires de travail d'autre part. Les conventions collectives traitent également de l'inclusion et de l'intégration dans la main-d'œuvre des travailleurs hors site et sur site, ainsi que de l'égalité des chances. En outre, les efforts des employeurs et des travailleurs ont donné aux pays la capacité institutionnelle d'absorber, d'adapter et de transformer.

«La négociation collective a joué un rôle crucial pendant la pandémie en forgeant la résilience en vue de protéger les travailleurs et les entreprises, de garantir la continuité des activités et de sauver des emplois et des revenus. Elle a constitué un moyen efficace pour les employeurs et les travailleurs de s'entendre sur des solutions inclusives à des préoccupations ou des défis communs, et d'atténuer les effets des crises actuelles et futures sur l'économie, les entreprises et les travailleurs», a déclaré le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder.

Un outil essentiel pour une reprise centrée sur l'humain

La négociation collective sera un outil essentiel pour faire face aux changements fondamentaux qui bouleversent le monde du travail. Compte tenu de la croissance rapide des diverses modalités de travail – y compris le travail temporaire, à temps partiel et à la demande, les relations d'emploi multipartites, le travail non salarié dépendant et, plus récemment, le travail sur plate-forme effectué dans le cadre de différentes relations de travail et d'emploi – plusieurs pays ont pris des mesures pour assurer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective pour tous les travailleurs, indique l'étude de l'OIT.

En tant que moyen de corégulation, la négociation collective peut apporter une contribution importante à la gouvernance inclusive et efficace du travail, avec des effets positifs sur la stabilité, l'égalité, la conformité et la résilience des entreprises et des marchés du travail. Pour être réellement efficace, plusieurs priorités doivent être traitées:

Revitaliser les organisations d'employeurs et de travailleurs. Une reprise centrée sur l'humain implique que les employeurs et les travailleurs aient leur mot à dire dans les décisions et les politiques qui les concernent. Le caractère représentatif des organisations d'employeurs et d'entreprises (EBMO) et des syndicats – tant par le nombre de leurs membres que par leur capacité à intégrer des intérêts divers – est le fondement d'un dialogue social efficace.

Assurer la reconnaissance effective du droit à la négociation collective pour tous les travailleurs. Compte tenu des profonds changements en cours dans le monde du travail, il est nécessaire de renforcer les institutions du travail pour garantir une protection adéquate à tous les travailleurs, y compris la reconnaissance effective du droit de négociation collective.

Promouvoir une reprise inclusive, durable et résiliente. La négociation collective doit s'attaquer aux inégalités et à l'exclusion, assurer la sécurité économique, faciliter les transitions justes, parvenir à la flexibilité du temps de travail et améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, poursuivre un programme transformateur pour l'égalité de genre et promouvoir les entreprises durables.

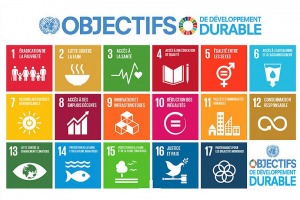

Soutenir la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable. Le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs est essentiel pour atteindre l'objectif 8 du SDG (sur le travail décent et la croissance économique) et peut également soutenir d'autres SDG.

50 milliards de tonnes : de quoi construire un mur de 27 mètres de large et 27 mètres de haut autour de la planète Terre. C’est le volume de sable et de gravier utilisé chaque année, la deuxième ressource la plus utilisée au monde après l'eau. Compte tenu de notre dépendance à son égard, le sable doit être reconnu comme une ressource stratégique et son extraction et son utilisation doivent être repensées, indique un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), intitulé Sand and Sustainability : 10 strategic recommendations to avert a crisis (non traduit), publié par l'équipe GRID-Genève du PNUE, fournit les conseils nécessaires, recueillis auprès d'experts mondiaux, pour adopter des pratiques améliorées en matière d'extraction et de gestion de cette ressource.

L'extraction du sable au sein des écosystèmes où il joue un rôle crucial, comme les rivières et les écosystèmes côtiers ou marins, peut entraîner l'érosion, la salinisation des aquifères, la perte de protection contre les ondes de tempête et des conséquences sur la biodiversité, ce qui constitue une menace pour les moyens de subsistance par le biais, entre autres, de l'approvisionnement en eau, de la production alimentaire, de la pêche ou de l'industrie du tourisme.

Selon les auteurs du rapport, le sable doit être considérée comme une ressource stratégique, non seulement en tant que matériau de construction, mais en raison des multiples rôles qu’il revêt pour l'environnement. Les auteurs du rapport soulignent que les gouvernements, les industries et les consommateurs doivent fixer le prix du sable afin de tenir compte de sa véritable valeur sociale et environnementale. Par exemple, le maintien du sable sur les côtes peut être la stratégie la plus rentable pour l’adaptation au changement climatique en raison de la protection qu’il fournit contre les ondes de tempête et les effets de l'élévation du niveau de la mer. Ces services devraient être pris en compte dans la valeur du sable.

Le rapport propose également d’élaborer une norme internationale sur la façon d’extraire le sable du milieu marin. Cela pourrait apporter des améliorations spectaculaires, la plupart des travaux de dragage en mer étant effectués dans le cadre d'appels d'offres publics ouverts aux entreprises internationales. Parallèlement, le rapport recommande d'interdire l'extraction du sable des plages en raison de son importance pour la résilience des côtes, l'environnement et l'économie.

« Pour atteindre le développement durable, il faut changer radicalement notre façon de produire, de construire et de consommer des produits, des infrastructures et des services. Nos ressources en sable ne sont pas infinies, et il faut les utiliser à bon escient. En parvenant à maîtriser la gestion du matériau solide le plus extrait au monde, nous pourrons éviter une crise et nous diriger vers une économie circulaire », affirme Pascal Peduzzi, directeur de GRID-Genève au PNUE et coordinateur général du programme pour ce rapport.

Les infrastructures, les habitations, l’alimentation et la nature sont en jeu

Le sable est essentiel au développement économique : c’est un élément nécessaire pour produire du béton et construire des infrastructures vitales comme les logements, les routes ou les hôpitaux. Cependant, le sable joue également un rôle essentiel dans le soutien de la biodiversité en fournissant des habitats et des lieux de reproduction à une faune et une flore diversifiées, notamment les plantes marines qui agissent comme des puits de carbone ou filtrent l’eau. Cette ressource est donc essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable et lutter contre la triple crise planétaire du changement climatique, de la pollution et de la perte de biodiversité. Malheureusement, le sable est utilisé plus rapidement qu’il ne peut être reconstitué naturellement, de sorte que sa gestion responsable est cruciale.

Une économie circulaire est à portée de main

Les auteurs soulignent que des solutions existent pour passer à une économie circulaire du sable. L'interdiction de la mise en décharge des déchets minéraux et l'encouragement de la réutilisation du sable dans les marchés publics figurent parmi les mesures politiques citées. La roche concassée ou les matériaux de construction et de démolition recyclés, ainsi que le « sable minéral lourd » provenant des résidus miniers, figurent parmi les alternatives viables au sable qui devraient également être encouragées, précise le rapport.

Les auteurs ajoutent que de nouvelles structures institutionnelles et juridiques sont nécessaires pour que le sable soit gouverné plus efficacement et que les meilleures pratiques soient partagées et mises en œuvre. Les ressources en sable doivent en outre être cartographiées, surveillées et faire l'objet de rapports, recommande le rapport. Parallèlement, toutes les parties prenantes doivent être impliquées dans les décisions relatives à la gestion du sable afin de permettre des approches adaptées aux écosystèmes et d'éviter les solutions uniques, souligne le document.

Le rapport fait suite à une résolution sur la Gouvernance des ressources minérales adoptée lors de la quatrième Assemblée des Nations unies pour l'environnement (UNEA), qui appelait à des actions en faveur de la gestion durable des sables. Ce mandat a été confirmé lors de l'AENU de 2022 dans la nouvelle résolution intitulée Aspects environnementaux de la gestion des minéraux et des métaux, adoptée par tous les États membres.

La réunion du Forum Politique de Haut Niveau sur le développement durable (HLPF, pour son acronyme en anglais) en 2022 se tiendra du mardi 5 juillet au vendredi 15 juillet 2022, sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies. Cela inclut le segment ministériel de trois jours du forum, du mercredi 13 juillet au vendredi 15 juillet 2022, dans le cadre du segment de haut niveau du Conseil.

Thème

Mieux reconstruire après la maladie à coronavirus (COVID-19) tout en faisant progresser la mise en œuvre intégrale de l’Agenda 2030 pour le développement durable.

FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU

Pour rappel, la création du Forum politique de haut niveau des Nations Unies sur le développement durable (HLPF) a été mandatée en 2012 par le document final de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), "L'avenir que nous voulons" . Le format et les aspects organisationnels du Forum sont décrits dans la résolution 67/290 de l'Assemblée générale .

Le Forum se réunit chaque année sous les auspices du Conseil économique et social pendant huit jours, dont un segment ministériel de trois jours et tous les quatre ans au niveau des chefs d'État et de gouvernement sous les auspices de l' Assemblée générale pendant deux jours.

La première réunion du Forum s'est tenue le 24 septembre 2013 . Elle a remplacé la Commission du développement durable , qui se réunissait chaque année depuis 1993.

Le HLPF est la principale plate-forme des Nations Unies sur le développement durable et il joue un rôle central dans le suivi et l'examen du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des objectifs de développement durable (ODD) au niveau mondial. Les résolutions 70/299 et 75/290 B de l'Assemblée générale fournissent des orientations supplémentaires sur le suivi et l'examen du Programme 2030 et des ODD.Le Forum adopte des déclarations politiques négociées au niveau intergouvernemental.

’’L’accès à l’eau partout et pour tous’’ au Sénégal sera au cœur du 9ème forum mondial de l’eau prévu à Dakar du 21 au 26 mars 2022, a soutenu lundi à Fatick (centre), son secrétaire exécutif, Abdoulaye Sène.

M.Sène s’exprimait lors du pré-forum régional de l’eau de Fatick, un espace de concertation et de réflexion sur la contribution de la région du Sine à cette rencontre internationale.

‘’A l’occasion de ce forum, un rapport sur le condensé de tout ce qu’il faut faire pour assurer la protection de l’eau, la sécurité de l’eau au Sénégal sera publié’’, a-t-il dit, en présence des autorités administratives et locales de la région.

Selon lui, "la sécurité de l’eau veut dire protéger les ressources en eau de toute sorte de pollution, mobiliser les infrastructures qu’il faut pour que les populations sénégalaises aient accès à l’eau partout et pour tous’’.

‘’La sécurité de l’eau, c’est également veiller à ce que les vulnérabilités à l’accès à l’eau soient prises en charge’’, a-t-il ajouté.

Elle signifie aussi "ne plus faire dépendre l’alimentation en eau de Dakar, à une seule conduite mais développer d’autres moyens d’approvisionnement dans une économie circulaire, mais aussi la possibilité de réutiliser les eaux utilisées’’, a-t-il encore expliqué.

‘’C’est aussi développer les modalités pour que les éleveurs, les agriculteurs puissent disposer de l’eau en tout temps’’, a-t-il soutenu.

Le secrétaire exécutif a indiqué que ce document fera l’objet d’un lancement officiel à l’occasion du forum.

Il a précisé que le programme global sur la sécurité de l’eau est en train d’être mis en place et va être développé avec le soutien de la Banque mondiale (BM).

‘’Quand tout cela sera adopté, les bailleurs de fonds seront invités à travailler exclusivement pour la réalisation de ce programme’’, a-t-il annoncé, estimant que ’’si cette question de l’eau n’est pas réglée rien ne peut être réglé.’’

Pour ce qui est de la participation de la région de Fatick à ce forum, M. Sène a promis de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit bien présente à cette rencontre.

Il a invité la région à créer une équipe, à élaborer un document synthétique sur la problématique de l’eau dans la région, etc., pour que Fatick soit visible à l’occasion du forum mondial de l’eau de Dakar’’.

APS

Le chef de l’Etat, Macky Sall, a procédé ce lundi 27 Décembre 2021, à la mise en service officielle du Train express régional (TER) qui va désormais relier la capitale à la nouvelle ville de Diamniadio (département de Rufisque) sur un tracé de 35 kms, cinq ans après le lancement de ses travaux.

Le président Sall en compagnie de son épouse et d’une forte délégation, est monté à bord d’une rame du Ter à la gare de Dakar, à la suite des explications du responsable de la Société d’exploitation du train express régional (SETER).

Macky Sall a fait une escale à la gare de Colobane pour visiter le centre de maintenance du TER où il a été accueilli par son responsable et divers autres acteurs ayant contribué à la mise en œuvre de ce projet.

Le chef de l’Etat s’est ensuite embarqué à bord du Ter pour se rendre à Diamniadio où s’est tenue la cérémonie officielle en passant par les gares de Keur Mbaye Fall et Rufisque.

Une campagne d’appropriation du TER va démarrer ce mardi et prendra fin le 13 janvier prochain, a-t-il annoncé, en présence des membres de son gouvernement, des partenaires financiers et techniques dont la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque islamique de développement (BID) ainsi que de l’ambassadeur de France au Sénégal, Philippe Lalliot.

Le président Sall a souligné que cette campagne consiste à transporter gratuitement le maximum de voyageurs pendant cette période, en les invitant toutefois à éviter les bousculades pour voyager dans de meilleures conditions.

Le TER, l’un des projets phares du Plan Sénégal émergent (PSE), doit relier le centre-ville de Dakar au nouvel aéroport international Blaise-Diagne, qui est situé à 57 km de la capitale sénégalaise, en quarante-cinq minutes.

Le projet est réalisé en deux phases : une première phase allant de la gare de Dakar à Diamniadio (36 km) et une seconde phase allant de Diamniadio à l’AIBD.

Le coût du train est de 780 milliards de francs CFA, un montant n’incluant pas les taxes et les frais douaniers, dont 76 milliards pour la libération des emprises et 10 milliards pour l’accompagnement de projets sociaux liés à la construction de l’ouvrage, selon des données obtenues auprès de l’Agence pour la promotion des grands travaux de l’Etat (APIX).

Le Train express régional ‘’est le fruit d’un montage financier innovant, sur la base d’un crédit à taux concessionnel de 2 % étalé sur vingt-cinq ans’’, indique le Bureau d’information gouvernementale (BIG).

Le portefeuille est constitué de 197 milliards de francs CFA de la Banque islamique de développement, de 120 milliards de la Banque africaine de développement, de 196,6 milliards de la France, de 65 milliards de l’Agence française de développement, de 53,6 milliards du Trésor public sénégalais, d’un appui budgétaire de 65 milliards de l’Etat du Sénégal, et de 13 milliards de la Banque publique d’investissement, la Bpifrance.

L’Etat du Sénégal a fourni le restant, selon le BIG.

"Le Sénégal est le leader de ce financement, avec 250 milliards’’, a précisé le directeur général de la Société nationale de gestion du TER (SENTER), Abdou Ndéné Sall, dimanche, à l’émission Grand jury de la Radio futurs médias (RFM, privée).

APS

Suite à l’information communiquée par la Direction Générale de l’Aviation Civile Marocaine, les vols internationaux Royal Air Maroc (RAM), de et vers le Maroc seront annulés, dans les deux sens, à partir du 1er janvier 2022 à 00:00, et ce jusqu’au 31 du mois prochain. C'est ce qu'a annoncé la compagnie nationale vendredi sur son compte Twitter.

"La compagnie s’engage à accompagner ses clients durant cette période en autorisant le changement et le remboursement des billets de transport international selon les options suivantes pour tout billet avec date de voyage initiale entre le 01 et 31 janvier 2022", précise RAM. Il s'agit de :

- Soit, un changement gratuit, de/vers la même destination ou une autre du réseau RAM dans la même zone géographique (Afrique, Amérique du Nord, Europe, Moyen Orient), pour une nouvelle date de voyage pendant les 15 jours suivant la reprise des vols.

- Soit, un changement sans pénalité avec application de la différence tarifaire, de/vers la même destination ou une autre du réseau RAM dans la même zone géographique pour une nouvelle date de voyage entre le 16ème jour après la date de reprise des vols et le 31 octobre 2022.

- Soit, un remboursement sous forme d’avoir nominatif, non transférable et non cessible, valable 12 mois à partir de sa date de l’émission. Le Client est tenu de se manifester auprès de son point de vente initial pour demander son avoir, durant la période de validité du billet.

Par ailleurs, la Compagnie note que les vols exceptionnels déjà programmés entre le 24 et 31 décembre 2021 sont maintenus

En Afrique du Sud, le nombre quotidien de nouveaux cas semble amorcer un déclin. Mais le variant continue de gagner d’autres pays sur le continent.

Le pire pourrait être passé en Afrique du Sud, le premier pays à avoir annoncé l’apparition d’Omicron, il y a quatre semaines : la courbe des contaminations journalières, après avoir atteint des sommets inégalés depuis le début de la pandémie sous l’effet du nouveau variant, a commencé à s’inverser, selon les données publiées mercredi 22 décembre par les autorités sanitaires. Le soulagement est d’autant plus grand que cette nouvelle vague s’accompagne d’un nombre d’hospitalisations deux fois moins important que lors des vagues précédentes, avec des formes sévères elles aussi en nette diminution. Moins de 7 % des malades ont dû être placés dans des unités de soins intensifs, confirmant l’hypothèse d’un variant beaucoup plus contagieux mais moins « agressif ».

Dans l’évaluation de la sévérité du variant Omicron en Afrique du Sud, publiée le même jour par l’Institut national des maladies transmissibles, les chercheurs attribuent son moindre impact au fort taux d’immunité acquis par la population. Mais ils ne sont pas en mesure de faire la part entre une protection acquise grâce à la vaccination – 26 % de la population est totalement vaccinée – et celle conférée par une contamination antérieure par le SARS-CoV-2.

L’Amazonie n’est malheureusement qu’une petite partie du problème.

Les forêts tropicales, de l’Indonésie à l’Amérique centrale en passant par Madagascar et les jungles du Mékong, sont en train d’être décimées ou brûlées pour faire de la place à des ranches, à des fermes et à des plantations de palmiers à huile ou bien pour créer des exploitations de bois, construire des routes ou des bâtiments. Dans le monde, jusqu’à 20 % des forêts tropicales ont été abattues depuis les années 1990, tandis que 10 % supplémentaires ont été endommagées par les températures plus élevées, les saisons sèches plus longues et les sécheresses plus fréquentes induites par le changement climatique.

Une équipe de plus de cinquante éminents chercheurs et défenseurs de l’environnement a réalisé une analyse qui montre que ces bouleversements impactent lourdement ces forêts humides et denses. Aux quatre coins des tropiques, les forêts perdent leur capacité à piéger le carbone et à recycler l’eau, et elles sont plus sujettes à l’effondrement qu’on ne le pensait. Au vu de la trajectoire climatique actuelle et de l’occupation des sols toujours croissante, les forêts tropicales pourraient même se mettre à rejeter du carbone dans l’atmosphère.

Certaines régions changent plus vite que d’autres. Cette équipe d’experts, montée par la National Geographic Society avec le soutien de Rolex, a juxtaposé 40 années de données satellites à des rapports sur les forêts afin de créer un « index de vulnérabilité » dont les chercheurs ont l’intention de se servir dans les années à venir pour savoir quelles parcelles ont le plus besoin d’aide. Leurs recherches ont été publiées le 23 juillet dans la revue One Earth.

Si on leur en demande trop, de vastes portions de forêt tropicale pourraient être confrontées à une mortalité élevée de leurs arbres ou pourraient se transformer en régions boisées desséchées semblables à des savanes. Cela dévasterait certaines les régions les plus riches en faune de la planète et aggraverait potentiellement le dérèglement climatique, car les forêts tropicales intactes absorbent d’ordinaire de grandes quantités de dioxyde de carbone. Si un tel bouleversement se produit en général de manière graduelle, les chercheurs craignent que certaines forêts, et en particulier l’Amazonie, se transforme de manière soudaine.

« Il me semble que tout le monde est convaincu que c’est en train de mal se passer », commente Kristofer Covey, écologue et biochimiste au Skidmore College et co-auteur de l’étude. « Là, le but est de comprendre. Qu’est-ce qui va mal, et à quel point ? Et à quel endroit, et dans quelle mesure ? Et est-ce que nous pouvons ensuite utiliser ces informations pour prendre de meilleures décisions à l’avenir ? »

Ils espèrent que cette approche mènera à la création d’un système d’alerte permettant d’allouer les ressources de protection de l’environnement, qui sont limitées, vers les forêts les plus à risque.

« Le public devrait comprendre qu’il ne s’agit pas uniquement de déforestation », explique Sassan Saatchi, auteur principal de l’étude et spécialiste du carbone des forêts au laboratoire Jet Propulsion de la NASA. « Le fonctionnement des forêts est en train de changer. Depuis l’an 2000 environ, nous observons un nouveau phénomène. L’impact du changement climatique s’accélère. »

- Magazines

- Communiqués

- Plus lus

| CONTACTEZ-NOUS |

|

QUOI DE VERT, le Magazine du Développement Durable Adresse : Villa numéro 166 Gouye Salam ll - DTK Dakar - Sénégal TEL : 77 646 77 49 / 77 447 06 54 Email : redaction@quoidevert.org ; quoidevert@gmail.com

|